Opinion > Mali-niaiserie : L’Afrique demande réparation

Mali-niaiserie : L’Afrique demande réparation

mardi 10 janvier 2017, par

Cet article a été Publié dans la rubrique « Propos du Mardi » par le journal sénégalais « Le Matin » du 11/07/2000 et repris par l’hebdomadaire haïtien « Haïti Progrès » du 9 au 15 août 2000. Aujourd’hui certains de ses paragraphes n’ont qu’un intérêt historique, mais le texte reste dans son ensemble d’actualité sur le continent africain et surtout au moment où le Sommet Afrique-France se tient au Mali.

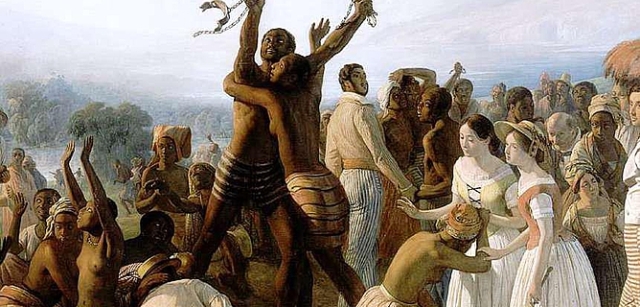

L’Afrique doit faire face à certains problèmes clés dont celui de la réparation, « eu égard à la déstabilisation soutenue et délibérée du continent durant les dernières cinq cents années. En particulier à travers l’institution de l’esclavage et le commerce des esclaves qui a physiquement arraché plusieurs millions d’Africains au continent pour le développement de l’Europe et de l’Amérique et aussi à travers les ravages de l’ère du colonialisme. »

Cet appel a été lancé à quelques jours du présent sommet de Lomé par des intellectuels africains regroupés au sein de la Commission Indépendante sur « L’Afrique et les enjeux du IIIè Millénaire ». Cette Commission qui réunit 28 intellectuels africains de renom, parmi lesquels le prix Nobel de littérature nigérian Wole Soyinka, le professeur Elikia Mbokolo et Albert Tevoedjre entend soumettre sa déclaration dite « Déclaration de Dakar » au sommet de l’Oua à Lomé au cours duquel l’Afrique doit adopter l’acte constitutif de l’Union africaine. Au moment où l’Union africaine est présentée comme la solution à la marginalisation du continent, la société civile africaine prend la parole et demande réparation des dommages causés par la traite négrière et le fait colonial.

Que l’Afrique peine à amorcer son décollage social et économique, qu’elle ploie sous le poids de la dette extérieure, les inégalités socio-économiques, la pauvreté et la fragilité de ses systèmes démocratiques, l’explication tient en partie à la ponction des forces productives subie par le continent au profit du développement d’Europe et d’Amérique. Soutenir cela ne signifie nullement qu’il faut décharger les dirigeants africains de leurs responsabilités dans la situation actuelle du continent, mais à l’heure où l’Afrique est confrontée au défi de la prise en charge de sa sécurité et de son décollage économique, la question de la responsabilité de l’extérieur dans la gouvernance pour l’Afrique est posée.

En effet, dans la mesure où les nombreuses interruptions dans les systèmes gouvernementaux africains ces derniers siècles étaient causées par les interventions répétées des puissances européennes, la Commission Indépendante sur « L’Afrique et les enjeux du IIIè Millénaire » estime qu’une juste réparation des conséquences que ces interventions qui ont causé dans le retard du continent, favoriserait les conditions d’une présence accrue du continent dans la mondialisation. Et sur ce point l’Afrique de se décomplexer par rapport à la question de son indemnisation du fait de la traite négrière et de la colonisation.

L’holocauste a été reconnu comme crime contre l’humanité. Le principe de l’indemnisation des victimes de travaux forcés au cœur de l’Europe pendant le nazisme a été accepté. Peut-on encore ignorer que sur le continent africain des hommes ont été pendant des siècles, considérés comme une vulgaire monnaie, un billet à ordre qui pouvait être escompté, une lettre de change qui acquittait une dette en nature.

Le nombre d’Africains vendus entre le XVè et le XIX siècle sont estimés entre 90 à 100 millions des personnes. Au-delà de sa signification morale, cette ponction humaine n’est pas étrangère à la situation actuelle de notre continent.

La traite des noirs tout en appauvrissant le continent favorisait le développement des pays d’Europe et d’Amérique. De même pendant la colonisation, le système de travail forcé était le plus rigoureux dans les régions où les Européens avaient besoin de main-d’œuvre la plus abondante, où les planteurs et les négociants étaient les plus installés.

Il appartient au Africains de produire et publier les chiffres d’affaire des entreprises impliquées dans la traite négrière et dans l’exploitation des travailleurs forcés pendant la colonisation. Un tel travail est à entreprendre pour le continent. Il devra être à la fois l’œuvre des Etats, mais aussi celle des sociétés civiles. De même les institutions financières de Bretton Woods établissent désormais le lien entre le désendettement à la réduction de la pauvreté sur le continent.

Ce faisant, elles donnent la preuve que la pauvreté résulte de la dette. C’est là un aveu de taille sur lequel il convient de s’arrêter. Reconnaître que la dette a engendré la pauvreté c’est aussi accepter qu’elle ait entraîné la mort à grande échelle sur le continent africain. Qu’elle a fait reculer l’espérance de vie. Qu’elle a permis l’éclosion de maladies émergentes. Qu’elle a déscolarisé le continent. La dette a ainsi fait autant de victimes en Afrique que les guerres civiles dont elle est par ailleurs l’une des principales causes.

Les programmes d’ajustement structurel ont appauvri le continent, déstructuré les systèmes de santé et fait chuté les taux de scolarité. Les dépenses de santé et d’éducation fait été tenues pour des fonds perdus pour le développement.

Au-delà de l’escroquerie théorique qui sous-tendait ces préjugés volontairement expérimentés sur les populations africaines, les seules priorités de l’ajustement structurel ayant été le remboursement de la dette.

En fait la dette est devenue la forme moderne de l’esclavage des peuples africains chez lesquels, elle justifie toutes les formes d’interventions. La dette par ses conséquences a directement tué des enfants et des femmes.

De façon directe ou indirecte, elle a provoqué des guerres civiles parmi les plus cruelles. La pauvreté engendrée par la dette et ses services a rendu nombre d’Etats africains ingouvernables. Ceux qui parlent du recule économique et social de l’Afrique refusent de mettre en rapport de cet état de fait avec le phénomène de la dette.

Aussi la criminalisation de la dette résulte-t-elle du fait que les conséquences de celle-ci sur les populations sont totalement disproportionnées par rapport à ce qu’elles en ont bénéficié. Et ceux qui ont endetté l’Afrique le savaient. Ils savaient qu’outre le service de la dette, le capital leur retournait aussi par mille voies détournées. D’où l’urgence de l’annulation de la dette africaine.

https://www.facebook.com/souleymane.t.kone.7/posts/588475274690052

Voir en ligne : Mali-niaiserie : L’Afrique demande réparation